MENU

信用調査業(興信業)と渋沢栄一

帝国データバンク史料館 主任学芸員 福田美波

2024年10月1日発行

[PDF版 (879.9 KB)]

本稿は公益財団法人渋沢栄一記念財団の機関誌『青淵』第902号(2024.05)に掲載した記事を改稿したものです。表や画像などを追加し、典拠情報等を「注」にまとめました。

<目次>

・1. はじめに

(1) 帝国データバンク史料館について

(2) 日本における信用調査業

・2. 興信所の設立

・3. 後藤武夫と渋沢栄一

・4. 『日本魂』にみる寄稿記事

・5. 信の威力

・6. 「道徳経済合一説」と「実業道徳の興隆」

【注】

帝国データバンク史料館は、市ヶ谷防衛省の向かいに位置する企業ミュージアムである。株式会社帝国データバンクの社史と主業である信用調査業の歴史を紹介する業界唯一の展示施設である。当館は展示施設であると同時に、自社の経営資料や業務文書、商品、出版物を所蔵する自社の組織アーカイブズであり、また信用調査業に関わる資料等を広く収集・保存・管理する収集アーカイブズ機能も有する。信用調査会社としての性質上、調査報告書や会社年鑑1など大半の資料には膨大な企業情報が含まれる。自社資料に加えて歴史的な企業データの活用も当館が担う役割の一つである。企画展では、歴史展示の他、倒産や老舗など企業データを扱った展示も行っている。

2024年5月21日~12月27日の期間、常設展示室テーマ展示コーナーにおいて企画展「渋沢栄一と信用調査業」を開催した。展示では、渋沢の信用調査業に対する尽力と功績を振り返り、帝国興信所との関係とゆかりのエピソードを紹介した。本稿は、本展示内容を改めて文章に興し、企業史料の活用事例として紹介するものである。

一般になじみの薄い信用調査業だが、その歴史は古く、日本には明治維新以降、経済が急速に近代化していくなかで、銀行、手形交換所に次ぐ重要機関として信用調査機関も導入された。日本における信用調査業の勃興には、渋沢栄一も深く関わっている。渋沢は、自身が尽力してきた銀行附帯の事務について、為替、荷為替、小切手の取扱、手形の流通、交換所の仕組に加えて、興信所の設立を挙げる2。興信所とは「信用を興す所」、すなわち信用調査機関のことである。渋沢は、東京興信所を創設し、後発の一民間企業であった帝国興信所(現、帝国データバンク)にも支援と協力を惜しまなかった。渋沢の永眠時には、当時帝国興信所が発行していた雑誌『日本魂』3に2度にわたり追悼文を掲載し、生前の偉業と余徳を称え、帝国興信所「創立以来の共鳴者であり、同情者であり、理解者であり、また寄稿家」4であった渋沢の死を深く悼んでいる。渋沢は信用調査業界にとっても、帝国興信所にとっても恩人ともいうべき偉大な存在であった。

日本に初めて信用調査会社を創設した外山脩造は、日本銀行の初代大阪支店長を務めた関西経済界の大実業家である。欧米視察中に信用調査業の存在を知り、帰国後の1892(明治25)年に大阪に商業興信所を創設した。外山は阪神電鉄やアサヒビールなど現在に続く大企業の創設に携わり、「東の渋沢、西の外山」とまで呼ばれた人物であるが、渋沢は外山の最大の功績に信用調査すなわち興信所の設立を挙げている5。商業興信所の創設を受けて、渋沢も「ぜひ東京で作らねばならぬ」と発奮し、4年後の東京興信所設立に至った6。

渋沢は外山が亡くなった際の追懐談において、最大の功績を商業興信所の設立と讃え、信用調査について、「元来銀行者として必要なるものは丁寧なる方法に依つて得意先の信用を綿密に取調べて報告すると云ふ事である。得意先から言ふなら他人の身代を調べるのは不都合であると立腹するか知らぬが、併し公平の眼を以て能く調べて貰ふと云ふ事は得意先とても寧ろ宜いと思はねばならぬ。資産の堅固なる者が不堅固に報告さるれば信用を減ずる。又悪い者が善く報告されると当人の為めに仕合せであるとも、世間を誤るの恐れがある。故に得意先の信用程度は成るべく明瞭に分かるのが、堅固の商人には寧ろ満足に思ふ筈である。」7と語っている。

渋沢は健全な商取引の活性化のためには、信用調査の普及が不可欠であることを強く認識していた。

創業間もない頃の後藤武夫

(前列中央、帝国データバンク史料館蔵) 東京興信所の設立から4年後の1900(明治33)年、後藤武夫が帝国興信社(後、帝国興信所)を開業、従業員1、2名からなる零細な民間企業として東京八重洲の地に産声を上げた。開業の前年、後藤は東京興信所に入社を希望し、所長に面会を求めたが、「目下満員」の理由で不採用となっている。三田閥でないと採用されないという噂もあったようだ。後藤は帝国興信社を創業してすぐに渋沢の許を訪れた。着ていく服もなかったので、社員の羽織を借りて面会に臨んだという。得意の演説でもって信用調査機関の必要性と東京興信所による独占の弊害などを熱く語り、自身の事業への支援を乞うたが、多忙を理由に断わられてしまう。実際は「興信所の経営はなかなか困難のもので、現在の東京興信所ですら、未だ試験時代ともいうべき時代であって到底一個人の経営として始めたところで、続くものではない」というのが理由だったようだ8。支援を断られた後藤は、憤然とドアを開け事務所を出た。時に、渋沢翁60歳、後藤30歳。後藤は後に、一介の書生であった自分への対応としては無理もないことだったろうと振り返っている9。

帝国興信所はその後順調に発展し、19年後の1919年2月5日、本所社屋の新築記念の講演会に招待された渋沢は、「今日に於ける一大興信所となられたことは、実に後藤君のため又、我国信用調査機関のため祝福に堪えません。同時に私がその当時後藤君に対して申上げたことを顧みて汗顔の至りです、この機会に詫びておきます」10と講演した。本エピソードの内容は主に創業者の自伝『後藤武夫伝』11に依るため、多少の誇張もあろうが、渋沢の日記にもその日帝国興信所を訪れ、「新築家屋を一覧し、所員の多数に対して一場の訓示演説を」12行ったことが記されている。『渋沢栄一伝記資料』13には、他にも後藤や帝国興信所社員が揮毫や寄稿、演説の依頼にたびたび渋沢を訪問している記載があり、この頃には渋沢も快く求めに応じていたようである。

| 年月日 | 記事 |

|---|---|

| 1915(大正4)年5月9日 | 今朝晏起ス、9時入浴シテ、朝飧ス、後、帝国興信所ヨリ依頼セラレタル信用ニ関スル意見ヲ演説セル筆記ヲ修正ス、又、揮毫ヲ為ス |

| 1916(大正5)年8月6日 | 午前8時 秦(日本魂記者)氏来約(飛鳥山) |

| 1918(大正7)年3月4日 | 朝飧ヲ畢リ、日本魂社員ニ接シテ桜樹ニ対スル感想ヲ談話ス |

| 1918(大正7)年10月13日 | 午後1時 後藤武夫氏来約(兜町) |

| 1919(大正8)年2月4日 | 芳井直利氏来ル、日本魂雑誌記者ナリ、明日後藤武夫氏ノ経営スル帝国興信所来訪ノ請求アリ、即其需ニ応シテ9時頃ヨリ往訪ヲ約ス |

| 1919(大正8)年2月5日 | 午前9時半 後藤武夫氏ノ経営スル帝国興信所ニ抵リ、新築家屋ヲ一覧シ所員ノ多数ニ対シテ一場ノ訓示演説ヲ為ス |

| 1923(大正12)年3月10日 | 午前11時 後藤武夫氏来約(兜町) |

| 1927(昭和2)年9月16日 | 午前9時 雑誌「日本魂」記者来約(飛鳥山邸) |

| 1927(昭和2)年10月21日 | 午前8半時 後藤武夫、今泉定助二氏来約 |

| 1927(昭和2)年11月27日 | 午前9時 雑誌「日本魂」記者来約(飛鳥山邸) |

(公益財団法人渋沢栄一記念財団「渋沢栄一ダイアリー」を基に作成)

渋沢は東京興信所を当初非営利の組織として始めたが、いずれは民間に興信業が普及していくことを望んでいた。その後、民間の興信所が増え、渋沢曰く「帝国興信所、人事興信所と、興信事業が追々に進んで、今日では或は供給が過ぎるかも知れない」14状況にまで至った。なかでも渋沢の想いを実現し、民間の興信所として大きく育った帝国興信所に対して支援を惜しまなかった。

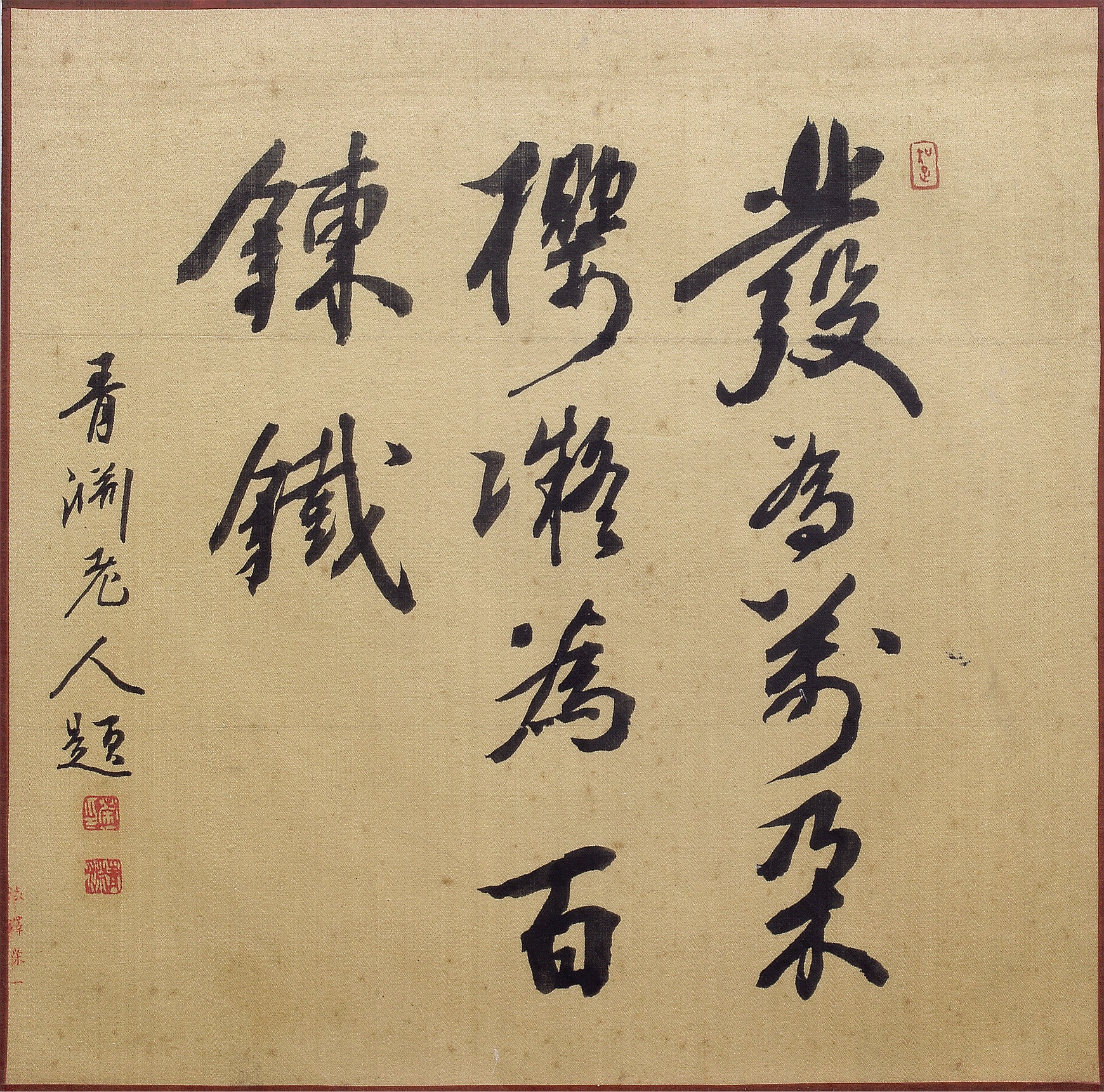

『日本魂』復刊記念に渋沢から寄せられた色紙

(帝国データバンク史料館所蔵) 渋沢と帝国興信所とのゆかりの深さは、渋沢が寄せた色紙や扁額の他、雑誌『日本魂』15への数々の寄稿にも表れている。『日本魂』にはほぼ毎号渋沢の論稿が掲載されていたという16が、残念ながら当館の所蔵は少なく、すべてを把握できていない。幸い、不明分の幾許かは『渋沢栄一伝記資料』によって埋めることができる。原本のない「国家的観念の最高調」17や「労働紛議の仲裁」18などの論稿は、『渋沢栄一伝記資料』に全文が転載されている。講演や寄稿を依頼されることの多かった渋沢は、一つの談話を形を変えながら、諸所で展開していた。渋沢が晩年に『日本魂』に連載していた「実践論語」と「処世論語」19もオリジナルの書き下ろしではないが、冒頭で、後藤が常日頃提唱している「至誠」が論語の精神を表すことばであることに触れ、共感を示すなど、ところどころ帝国興信所仕様に書き換えられている20。

| タイトル | 巻号 | 発行年月 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 戦後に対する日本商工業家の覚悟 | 1巻3号 | 1916年8月 |

| 2 | 名士と5分間 | 1巻3号 | 1916年8月 |

| 3 | 人情眼を以て観たる赤穂義士 | 1巻7号 | 1916年12月 |

| 4 | 慨すべき日本現時の政界 | 2巻4号 | 1917年4月 |

| 5 | 理化学研究所設立の経過 | 2巻6号 | 1917年6月 |

| 6 | 帝都に対する希望 | 2巻7号 | 1917年7月 |

| 7 | 私は「不断の活動」を理想として居る | 2巻8号 | 1917年8月 |

| 8 | 実業舞台の五十年 | 2巻11号 | 1917年11月 |

| 9 | 国家的観念の最高調 | 2巻12号 | 1917年12月 |

| 10 | 松平越中守の倹徳 | 3巻2号 | 1918年2月 |

| 11 | 時運の変遷と歴史を作る人々 | 3巻6号 | 1918年6月 |

| 12 | 善風下に敷く | 3巻7号 | 1918年7月 |

| 13 | 中野武営君を悼む | 3巻11号 | 1918年11月 |

| 14 | 生活問題の解決 | 3巻12号 | 1918年12月 |

| 15 | 労働紛議の仲裁 | [4巻10号] | 1919年10月 |

| 16 | 聖徳太子奉賛会に就て | 5巻4号 | 1920年4月 |

| 17 | 進歩向上の誤謬(誤れる進歩向上) | 6巻8号 | 1921年8月 |

| 18 | 在米一百余日 | 7巻4号 | 1922年4月 |

| 19 | 漢学振興に関する私の感想 | 8巻7号 | 1923年7月 |

| 20 | 復興談叢 余が天譴説と復興策 | 8巻10号 | 1923年12月 |

| 21 | 明治天皇と明治時代 | 12巻11号 | 1927年11月 |

| 22 | 実践論語(一) | 13巻1号 | 1928年1月 |

| 23 | 実践論語(二) | 13巻2号 | 1928年2月 |

| 24 | 実践論語(三) | 13巻3号 | 1928年3月 |

| 25 | 実践論語(四) | 13巻4号 | 1928年4月 |

| 26 | 実践論語(五) | 13巻5号 | 1928年5月 |

| 27 | 実践論語(六) | 13巻7号 | 1928年7月 |

| 28 | 実践論語(七) | 13巻8号 | 1928年8月 |

| 29 | 実践論語(八) | 13巻9号 | 1928年9月 |

| 30 | 実践論語(九) | 13巻10号 | 1928年10月 |

| 31 | 実践論語(十) | 13巻11号 | 1928年11月 |

| 32 | 実践論語(十一) | 13巻12号 | 1928年12月 |

| 33 | 実践論語(十二) | 14巻1号 | 1929年1月 |

| 34 | 実践論語(十三) | 14巻2号 | 1929年2月 |

| 35 | 実践論語(十四) | 14巻3号 | 1929年3月 |

| 36 | 実践論語(十五) | 14巻4号 | 1929年4月 |

| 37 | 処世論語 | 15巻1号 | 1930年1月 |

| 38 | 処世論語 | 15巻2号 | 1930年2月 |

| 39 | 道徳と経済は一致する | 15巻3号 | 1930年3月 |

※2024年8月時点での判明分、原本未確認のため推定部分は [ ] で補記した

寄稿のすべてが帝国興信所のための書き下ろしではないが、逆に帝国興信所のために書かれた文章がオリジナルとなった事例もある。『竜門雑誌』21に、帝国興信所の15周年記念号に掲載された「商業道徳の骨髄(信)」という説話が転載されている。1915(大正4)年にはまだ『日本魂』は刊行されていないので、おそらく当時発刊していた『帝国興信所内報』22に掲載されたものだろう。冒頭、「興信の信は、道徳の心髄とも称すべきもの」と始まり、信用の大切さ、近年の商工業者の道義的観念の欠如について論じ、最後に、「帝国興信所の責任」は、道徳の腐敗した経済界を信の威力をもって正し、経済界の根幹を堅固にすることにあるとしている。翌年(1916年9月13日)に発行された『論語と算盤』には、「実業と士道」の「功利学の弊を芟除すべし」23の章に、この説話の後半部分が収録されている。以下、その後半部分を引用する。

「(前略)

△帝国興信所の責任 然るに世人は此の種人物を成功者として尊敬し羨望し、青年後進の徒又これを目標とし何とかして其塁を摩せんするに腐心する所より、悪風滔々底止するを知らざる勢となつて居る。

斯く云へば、我が商業者の総ては、皆な不信背徳の醜漢なる如きも、孟子も「人の性は善也」と言へる如く、善悪の心は人皆な之れあれば、中には君子的人物にして、深く商業道徳の頽廃を慨し、之が救済に努力し居る者も尠くないが、何にせよ如上数百年来の弊習を遺伝し、功利の学説によりて悪き方面の智巧を加へたる者を一朝有道の君子たらしむるは、容易に望み得らるべきでない、さり迚それを此の儘に放任するは、根なき枝に葉を繁らし、幹なき樹に花を開かしめんとするものにて、国本培養も商権拡張も、到底得て望むべきに非ざれば、商業道徳の骨髄にして、国家的、寧ろ世界的に直接至大の影響ある、信の威力を説明し闡揚し、我が商業家の総てをして、信は万事の本にして、一信能く万軍に敵するの力あるを理解せしめ、以て経済界の根幹を堅固にするは、緊要事中の緊要事にして、予が帝国興信所に望む所も亦た是れである。言ふ勿れ隻手江河を塞ぎ難しと、一家仁なれば一国仁に興るとは、先聖の我々に与へられたる不磨の金言でないか。」

・底本:「商業道徳の骨髄(信)」『竜門雑誌』第325号 p.23-26 1915年6月25日発行

・初出:不明(『帝国興信所内報』十五周年記念号カ)1915年3月3日(月日は推定)発行

(公益財団法人渋沢栄一記念財団提供のテキストより一部抜粋、傍線筆者)

『論語と算盤』では、帝国興信所に向けて書かれた傍線部を省略し、より一般化した文章となっている。オリジナルの部分では、「一家仁なれば一国仁に興る」、すなわち、一企業が仁を実践すれば、国全体にも仁が行き渡るとして、帝国興信所が率先して仁を実践することへの渋沢からの期待が強く感じられる。

渋沢が亡くなる前年の1930(昭和5)年は、帝国興信所の創業30周年にあたる。記念祝賀会に渋沢が寄せた祝辞24が、帝国興信所への最後のことばとなっている。祝辞では、渋沢が提唱する道徳経済合一説が、後藤が唱える「実業道徳の興隆」と同じであるということを言っている。道徳経済合一説は「企業の目的が利潤の追求にあるとしても、その根底には道徳が必要であり、国ないしは人類全体の繁栄に対して責任を持たなければならない」25とするもので、「実業道徳の興隆」の実業は経済と読み替えることができる。

「帝国興信所の使命が、実業道徳の興隆を図り信用取引の発達を奨むるに在りと聞き、余は頗る愉快を禁じ得なかつたのである。(中略)倍々その使命を発揮するに尽痒せられつつあるのは、(中略)余のいわゆる経済道徳の一致を図る上より見て慶賀に堪えざる所である。」26

実業界の第一人者であり、信用調査の意義とその重要性を誰よりも理解していた渋沢の激励のことばは、帝国興信所にとって何にも勝る支援であった。出資こそなかったものの、渋沢は帝国興信所の「共鳴者であり、同情者であり、理解者であり、また寄稿家」であり、大恩人であったことを、残された文章の端々から改めて実感する。

1 帝国興信所『帝国銀行会社要録』(帝国興信所、1912年~)、1994年『帝国データバンク会社年鑑』に名称変更

2 渋沢栄一「我邦に於ける銀行業の発達」、『銀行通信録』第53巻第315号(東京銀行集会所、1912年1月)、118頁

「為替の方法だとか、荷為替の方法だとか、小切手の取扱だとか、手形の流通だとか、或は交換所の仕組だとか、興信所を立てるとか、さういふ銀行附帯の事務に就て経営したことも少なからぬ」

3 『日本魂』は、日本魂社が毎月発行していた文芸誌。1916(大正5)年6月~1934(昭和9)年10月の約18年間に、通番216号まで発刊した。日本魂社とは、帝国興信所の創業者後藤武夫が個人的に出資して設立した啓蒙活動のための組織で、実質帝国興信所と一体であった。事業活動のメインは『日本魂』の発行であり、編集部は帝国興信所の本社内におかれていた。尚、渋沢は日本魂社の賛助員に名を連ねている。(『渋沢栄一伝記資料』第48巻 p.236-237)

4 「故渋澤子爵と我等」、『日本魂』16巻12号(日本魂社、1931年12月)、7頁

5 武内義雄編『軽雲外山翁伝』(商業興信所、1928年)、209頁

6 武内、前掲書、213頁

7 武内、前掲書、209~210頁

8 「前田理事の説明大要」、『脱俗』号外、1932年8月

9 本エピソードの大半は、後藤武夫『後藤武夫伝』(帝国興信所、1928年)に依る。

10 前田、前掲記事

11 注9参照

12 『渋沢栄一伝記資料』別巻第2 日記(大正4年-昭和5年)、132頁

13 検索には、主に渋沢栄一記念財団のデジタル版『渋沢栄一伝記資料』を活用した。

14 武内、前掲書、213頁

15 注3参照

16 注4参照

17 『日本魂』第2巻第12号(日本魂社、1917年12月)、再録『渋沢栄一伝記資料』第23巻、655頁。『渋沢栄一伝記資料』には、1917年11月1日に開催された金本位実施20年記念会の晩餐会において渋沢が同内容の演説を行ったことが注記されている。

18 『日本魂』第8巻第10号(日本魂社、1919年10月)、再録『竜門雑誌』第380号(1920年1月)、27~29頁、再々録『渋沢栄一伝記資料』第31巻、480~481頁

19 「実践論語」全15回(『日本魂』13巻1号~14巻4号(1928年1月~1929年4月)、「処世論語」全2回(『日本魂』15巻1号~2号(1929年3~4月)。例えば「実践論語 其十二 立志に就て」は、『青淵百話 乾』(同文館、1912年)の「四一 立志の工夫」(309~313頁)から多くの部分を引用している。

20 「実践論語 其一 孔子教の本旨」、『日本魂』13巻1号(日本魂社、1928年1月)

21 『竜門雑誌』325号(竜門社、1915年6月)

22 『帝国興信所内報』は、帝国興信所が発行していた経済紙。1906(明治39)年9月に創刊し、1925(大正14)年に『帝国興信日報』に名称を変更した。主に経済界の動向や景気、手形の不渡り情報、新設会社の情報などを掲載する。おそらく「帝国興信所の15周年記念号」は、創業記念日の1915年3月3日号のことと考えられるが、残念ながら現存しない。

23 渋沢栄一『論語と算盤』(東亜堂書房、1916年)、340~345頁

24 『帝国興信所創業三十周年祝賀会記録』(帝国興信所、1930年)

25 井上潤「35 渋沢栄一生誕170年を迎えて」、『青淵』No.730(2010年1月)

26 注24参照