MENU

MENU

『青淵』No.914 2025年5月号|情報資源センター

京橋のガス灯

ちょっと気づきにくいのですが、銀座と京橋の境、高速道路の高架下に1基のガス灯があります。このガス灯の柱部分は今から約150年前に作られたそうです。(注1)

1874(明治7)年12月18日、横浜、神戸に続き東京で初めてガス灯が設置されました。芝浜崎町(現・東京都港区海岸)に建設されたガス製造工場からガス管が引かれ、金杉橋から新橋、銀座を通って京橋まで、85基のガス灯が明かりを灯すようになったのです。当時の夜はろうそくや提灯の明かりくらいしかなくほぼ真っ暗闇であったので、ガス灯の明かりは人びとにとって大きな驚きであったといいます。

渋沢栄一は、このガス灯を設置した東京会議所の取締(のち会頭)となり、以後約35年にわたって東京のガス事業を牽引していくことになります。栄一は幕末、徳川昭武の渡欧に随行した際に見た、フランス・パリのコンコルド広場について「数百のガス灯がある。[中略]暗夜でも灯光がくまなく照らして、人の眉毛までもたしかめられるほどの明るさだ。その壮麗さは、手を拍(う)って嘆ずるほどである。(注2)」と記しています。この時の感動と経験は、帰国後のガス事業の展開にも役立ったのではないでしょうか。

かつてガス灯が灯っていた通り沿いには、当時の様子を復元・再現したスポットがあちこちに作られています。今回は京橋からガスの供給源であった港区海岸へ、各所のガス灯スポットを巡りながら、栄一と東京のガス事業のかかわりについて見ていきたいと思います。

「銀座のガス灯」解説板

京橋のガス灯からすぐ近く、銀座のメインストリート、銀座中央通りから有楽町側に一本入ると「銀座ガス灯通り」があります。銀座一丁目から四丁目、時計塔で有名な和光の裏手まで続くこの通りには、ガス灯がたくさん設置されています。銀座三丁目には「銀座ガス灯通り」のレリーフや土台部分に小さな説明板がついたガス灯があります。その説明によるとこのガス灯は1985(昭和60)年、東京ガス株式会社(東京瓦斯株式会社)の[創立]100周年を記念して復元したものだそうです。ガス灯設置当時の新聞記事には、昭和の初めまで銀座でガス灯の点灯夫(注3)をされていた方を招き、点灯式を行ったことが載っていました。また、説明板では3代目歌川広重による点灯夫(点消方)の錦絵も観ることができます。

銀座にはガス灯通りのほかにも、銀座四丁目にある王子ホールディングス株式会社本社ビル前などいくつかの場所にガス灯が設置されています。銀座でのお買い物ついでに明治の面影を感じてみてはいかがでしょうか。

「瓦斯燈」碑

銀座中央通りを銀座八丁目側から抜けると新橋、汐留エリアに入ります。周りのビルに隠れてわかりにくいですが、銀座方面から銀座八丁目の交差点を渡って左手に「旧新橋停車場」があります。ここは「日本鉄道開業の地」として知られ、初代新橋駅があった場所です。かつては、この場所にもガス灯が設置されていました。現在、その跡地に開業当時の駅舎が再現され、歴史展示室などとして利用されています。

栄一はこの新橋停車場でグラント将軍や孫文など世界の要人を出迎え、自身もまたここから欧米や中国、韓国の旅に出発していきました。今回のまち歩きではこの先あまり休むところがないので、ここで一息つきながら栄一の国際交流に思いをはせてみるのもいいかもしれません。

旧新橋停車場を出たら、しばらく国道15号を浜松町方面へ歩いていきます。オフィスビルが建ち並んでいるありふれた風景に見えますが、この通りにも以前はガス灯があったのだと思うと見え方も変わってくるような気がします。

さらに進むと芝増上寺のお膝元、大門の交差点に行きつきます。この交差点にもガス灯が設置されています。また交差点から増上寺に向かう通りでは、明治7年のガス灯設置について記した「瓦斯燈」碑やお蕎麦屋さんの壁面に設置されている「ガス燈」を見ることができます。

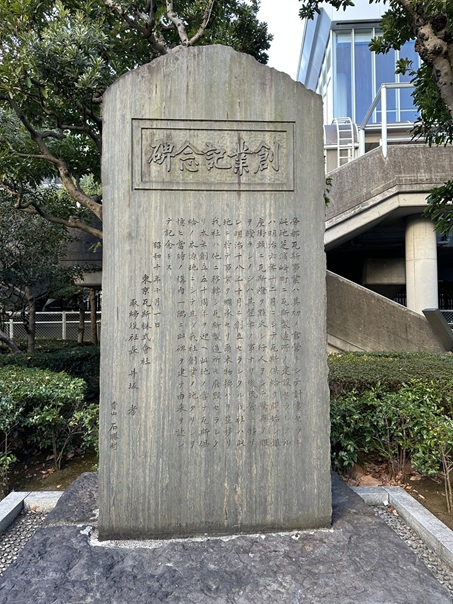

創業記念碑

大門の交差点からさらに田町方面に進むと、高架の首都高速都心環状線が見えてきます。この首都高の下にあるのが金杉橋。明治7年のガス灯設置のスタート地点です。ここから京橋までの道中にガス灯85基が第一期工事として設置され、その後も神田万世橋や浅草橋から雷門、数寄屋橋や呉服橋などへと次々に延長されていきました。

金杉橋の手前、交番の角を左(東京湾側)に曲がって行くと鉄道の下をくぐる細いトンネル「港町架道橋」が見えてきます。このトンネルはよくドラマのロケ地にもなっているとか。薄暗いので少し不安になりますが、このトンネルを抜けると、東京ガスの本社ビルがあり、その足元には1935(昭和10)年に、東京ガス創業50周年を記念して建立された「創業記念碑」があります。碑文にはこの地にあった官営のガス製造場を継承して会社が創立したこと、またこの地がかつてのガス供給の本源地であり同社創業の地であることが記されています。

(ここまでの掲載写真は2025年2月8日撮影。)

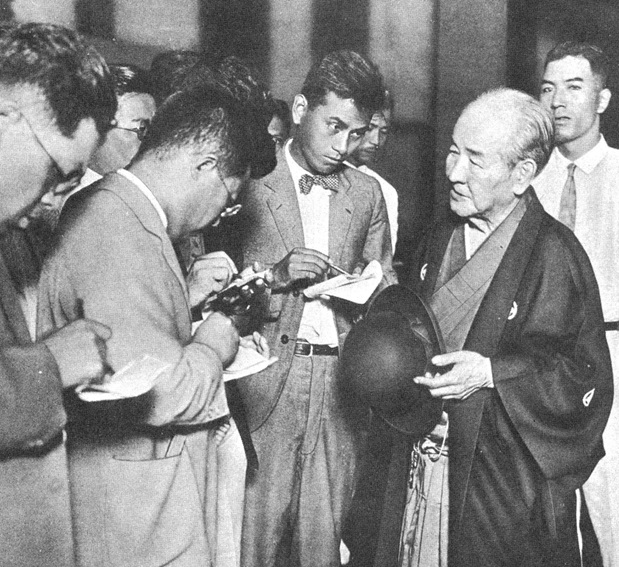

ガス料金問題調停記者会見 総理大臣官邸(昭和四年八月九日)

「渋沢栄一フォトグラフ」より

東京ガスは、東京会議所解散後にガス事業を引き継いでいた東京府瓦斯局より、1885(明治18)年、事業の払い下げを受けて創立した会社です。1893(明治26)年、株式会社に改組し、現在までその社名が続いています。

栄一は、ガス事業が官営になってからは東京府瓦斯局事務長(のち局長)として携わり、事業払い下げに際しては東京瓦斯会社の創立メンバーの一人となりました。創立後は委員長、取締役会長を務めています。東京ガスの公式ウェブサイトでも創立者として栄一を紹介しています。

東京ガスの本社は創立当初、東京府から引き継いだ芝浜崎町のガス製造工場内に置かれ、1897(明治30)年、神田(現・千代田区神田錦町)に移転します。現在ある本社ビルは1984(昭和59)年にそれまで本社のあった中央区八重洲から新築移転したものです。残念ながら、芝浜崎町時代の本社に栄一が来ていたかどうかははっきりしませんが、神田時代以降については同社の株主総会や重役会にたびたび出席していることが栄一の日記などからわかります。

栄一は東京ガスの取締役会長を1909(明治42)年に辞任しましたが、辞任後も株主として支援し、また事あるごとに同社に協力しています。競合他社との合併問題やガス料金値上げに対する東京市会との調停問題など、その関係は晩年まで続きました。

ガスミュージアム

ガス灯は明治時代後半から大正時代初期にかけて全盛期を迎えますが、電灯の登場によって、ガスの主な使い道は次第に照明から工場や家庭での熱源利用へと移っていきます。明治7年当時のガス灯はなくなってしまいましたが、今回訪ねた場所のように復元、または新たに設置されたガス灯スポットは各地にあります。

東京都小平市にある東京ガスの企業博物館、「ガスミュージアム」にもガス灯が展示されています。また同館の「くらし館」には「渋沢栄一ギャラリー」があり栄一とガス事業について学ぶことができます。ここでしか見られない栄一の写真も展示されているので、ぜひ足を運んでみてください。

(左写真は2025年2月5日撮影。)

【注】

1.ガス灯を探しに行こう! 第2回 京橋のガス灯〔東京ガス : GAS MUSEUM ガスミュージアム〕https://www.gasmuseum.jp/blog/theme/gaslighting/page/14/(2025年5月29日確認)

2.『航西日記 : パリ万国博見聞録 : 現代語訳』、52頁。

3.決められた時間にガス灯の点消作業をする人のこと。

【主な参考文献】

『渋沢栄一伝記資料』第1巻、第12巻、第25巻、第32巻、第38巻、第53巻、別巻第10

『朝日新聞』1985年10月4日朝刊

『東京ガス百年史』(東京ガス、1986年)

『航西日記 : パリ万国博見聞録 : 現代語訳』(講談社、2024年)

【本文未掲載の写真はこちらからご覧いただけます】

・東京都中央区/港区_2025.2.8(Googleフォト)

https://photos.app.goo.gl/448NBXNfPwgFaNeZ9

【参考リンク】

デジタル版『渋沢栄一伝記資料』

・第12巻|東京会議所瓦斯掛

明治7年12月18日(1874年) 是日、予テ建設中ナリシ京橋金杉橋間ノ瓦斯灯八十五基初メテ点火サル。栄一東京会議所会頭トシテ之ニ与ル。

https://eiichi.shibusawa.or.jp/denkishiryo/digital/main/index.php?DK120037k_text

渋沢社史データベース

・東京瓦斯(株)『東京ガス百年史』(1986.03)

https://shashi.shibusawa.or.jp/details_basic.php?sid=14200

渋沢栄一関連会社名・団体名変遷図

・瓦斯A〔商工業:ガス〕

https://eiichi.shibusawa.or.jp/namechangecharts/histories/view/31

マップ上に歩いたおおよそのルートをを示しています。(徒歩約6,000歩)

※本記事は『青淵』2025年5月号に掲載した記事をウェブサイト版として加筆・再構築したものです。