MENU

MENU

『青淵』No.787 2014(平成26)年10月号

この秋、渋沢史料館では、東京商工会議所の原点を探る企画展を開催いたします。

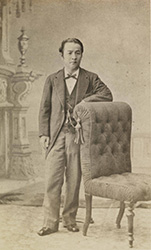

渋沢栄一(1883年) 明治政府は、不平等条約の改正交渉の際に、経済・産業界の意見を代表する組織の存在が対外的に必要であると認識しました。そこで当時、大蔵卿であった大隈重信は、渋沢栄一、益田孝、福地源一郎、大倉喜八郎など東京周辺で活動する商業者たちに商業会議所組織の設立を勧めたのです。

すぐに栄一らは創立に向けての準備を進め、1877(明治10)年12月に栄一、米倉一平、竹中邦香、渋沢喜作、大倉喜八郎、三野村利助、福地源一郎、益田孝が連名で、「商法会議所設立之儀願書」を提出します。そして、翌78(明治11)年3月に日本では先例の無い、最初の商業会議所組織として東京商法会議所が創立しました。

当初の会員は51名にのぼり、同年8月には第1回総集会を開催し、会頭に栄一、副会頭に福地源一郎、益田孝が選ばれました。

東京商法会議所が創立し、活動したのは明治10年代です。それは近代日本において国内外の状況が大きく変化した時期でした。

日本国内では、1877年9月、西南戦争に政府軍が勝利。国内は武力から言論の時代へと変わっていき、立憲政治への準備が進みます。政府は富国強兵・殖産興業政策をさらに進め、また警察制度の導入とともに地方三新法を公布して地方自治を整備しました。経済面では、西南戦争後の激しいインフレーション、そして明治14年政変後に松方デフレを強行し不況を招きつつも、民間企業の勃興へとつながります。対外的には条約改正交渉を進展させて、一刻も早く欧米諸国に追い付こうとしていたのです。

東商が創立したとき、栄一は38歳。第一国立銀行頭取として活動の幅を着実に広げており、すでに抄紙会社の創立・育成に尽力していたほか、東京海上保険会社、大阪紡績会社、共同運輸会社などの創立にも関わりました。また養育院、商法講習所、福田会、博愛社など社会公共事業にも力を入れて、近代日本経済社会の基盤を築いていきます。

東京商法会議所要件録 第1号(1879年) 東京商法会議所が最初に明治政府からの諮問に答申をしたのは「商標条例」制定に関することでした。欧米で実施されているような商標制度を設けて、生産者や商人が製品に商標を用いることを定めた政府による条例案に対して、東商では、1.「商標が何であるかを知らない者が多い現状では混乱を招く可能性がある」、2.「旧来から用いられている屋号や、善良な商慣習を消滅させてしまう」などの理由から、同条例の実施は時期尚早である旨を答申し、政府は東商の意見を受け入れました。

このように東商は、「商人の輿論をつくる」組織として、経済政策に関する建議や調査、商議紛争の仲裁、条約改正に関する建議、民間外交など多方面にわたり活動をしました。

栄一は講演や談話などで、折に触れて東商創立時の思い出を語りました。栄一が創立目的を語る際に、強調したのは「商人の輿論をつくる」ことでした。商工業発展のためには、意見を交換し、それを広く発信するための組織づくりが重要だったのです。

本展では、渋沢史料館所蔵の東京商法会議所に関する資料など約50点を展示します。また東京商工会議所にご協力をいただき、同会議所が所蔵する貴重な創立当時の資料約50点をデジタル画像で公開します。

これらの関係資料を通じて、東商の創立・活動、栄一の関わり、さらに今もなお受け継がれている栄一の想いを紹介いたします。そして、現在の東京商工会議所へとつながる、その原点を探っていきます。皆様のご来館をお待ちしております。

(学芸員 関根 仁)